Kurze Wege, große Wirkung!

Was ein Transportrucksack ist. Wie man ihn berechnet.

Und warum auch Häuslbauer regional denken sollten.

Slow Food, Entschleunigung, Ursprünglichkeit – wenn’s um unser Essen geht, haben wir längst begriffen, dass es gut ist, wenn etwas gleich von nebenan kommt: Initiativen wie „Markt der Erde“ adeln Produkte, die nicht weiter als 40 Kilometer von ihrem Erzeugungsort konsumiert werden. Warum denn in die Ferne schweifen, fragen sich auch in Post-Corona-Zeiten viele Urlauber und entscheiden sich bewusst für nahe Ziele – schließlich ist es nicht zuletzt auch unsere grenzenlos gewordene Mobilität, mit der wir uns befassen müssen, wenn wir unserem Planeten mehr Atem verschaffen wollen.

Unser Fokus liegt dabei stark auf dem Individualverkehr und auf alternativen Antriebskonzepten – doch auch im Bereich des Transportwesens gibt es Verbesserungspotenzial. Wird etwa die Ökobilanz von Baustoffen berechnet, so fließen darin häufig nur jene Umwelteinwirkungen ein, die während des Rohstoffabbaus oder während der Produktion eines Baustoffs anfallen – ihr sogenannter „Transportrucksack“ wird vernachlässigt.

Nebengeräusche: Von Diesel bis Brückenbau

Wer diesen „Transportrucksack“ eines Produkts errechnen will, darf auch die Umwelteinwirkungen durch seinen Transport nicht außer Acht lassen. In die Kalkulation einfließen müssen dann etwa Kraftstoffverbrauch und Emissionen eines LKWs, ebenso wie die Herstellung, die Wartung und sogar die Entsorgung dieses LKWs. Selbst der Bau und die Instandhaltung von Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Brücken, Tunnels oder Eisenbahnen) müssen mit eingerechnet werden, wenn die Rechnung am Ende wirklich stimmen soll.

Vor diesem Hintergrund wirkt es etwas befremdlich, dass im Jahr 2020 insgesamt 12,06 Millionen Festmeter Rohholz nach Österreich importiert wurden – fast 14 Prozent mehr als 2019. Zumal es gerade bei den Baustoffen klassische Alternativen gibt, die seit jeher mit einem hohen Maß an Regionalität punkten: Den Ziegel zum Beispiel – der in Österreich durchschnittlich gerade mal 115 Transportkilometer zwischen Tongrube und Baustelle zurücklegt.

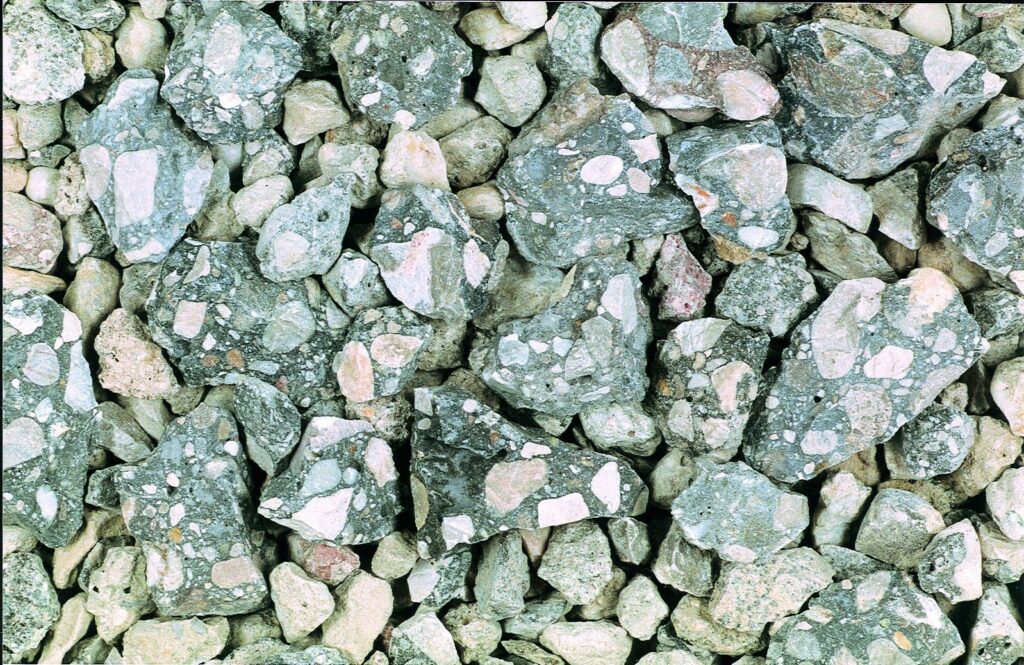

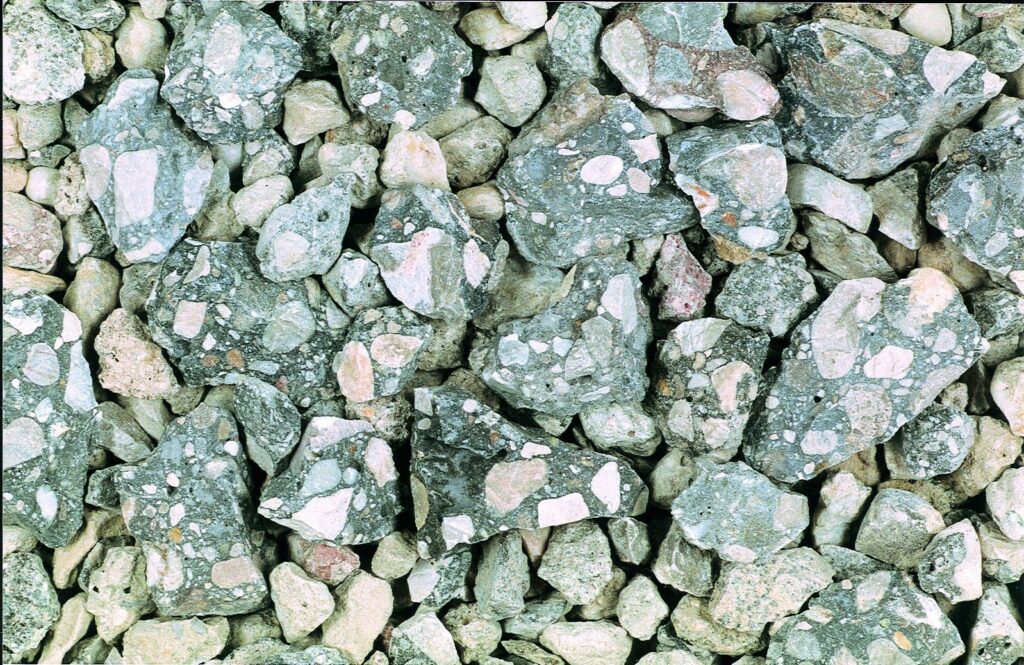

Regionalitäts-Rekordwerte für Schotter & Co.

Und dabei steht der Ziegel nur stellvertretend für alle mineralischen Baustoffe – von Gips bis Beton, von Schotter bis Ytong: Ihre Produzenten siedeln traditionell dort, wo die Ausgangsstoffe leicht verfügbar sind. Das Ergebnis sind sensationell schlanke 84 Durchschnitts-Kilometer, die auf dem Transportweg zwischen Rohstoffgewinnung, Produktion und Baustelle zusammenkommen**.

Es wird also Zeit, dass wir den Transportrucksack mitkalkulieren, wenn wir bestimmen wollen, wie grün, wie nachhaltig und wie zukunftsweisend ein Baustoff ist. Es wird Zeit regional zu denken – weil kurze Transportwege eine starke Antwort auf steigende Verkehrsemissionen sind. Es wird Zeit, die große Wirkung kurzer Wege zu erkennen – auch beim Bauen!

*Quelle: Bilanz Land&Forst Betriebe Österreich, landundforstbetriebe.at

**Quelle: Österreichische Massivbauherstellung – Impulsgeber für Regionen. Dipl. – Math. Wolfgang Baaske

STORY TEILEN

DU willst mehr wissen?

Kreislaufwirtschaft – Was ist das eigentlich?

Worin der Unterschied zwischen Up- und Downcycling liegt. Und warum Kreislaufwirtschaft gut fürs Klima ist.

Wie aus Beton wieder Beton wird.

Mineralische Baustoffe lassen sich immer wieder neu recyceln. Aber – wie funktioniert das eigentlich?

DU willst mehr wissen?

Wie aus Beton wieder Beton wird.

Mineralische Baustoffe lassen sich immer wieder neu recyceln. Aber – wie funktioniert das eigentlich?

Kreislaufwirtschaft – Was ist das eigentlich?

Worin der Unterschied zwischen Up- und Downcycling liegt. Und warum Kreislaufwirtschaft gut fürs Klima ist.